耐震性能

耐震性能

家族の命を守る、耐震性能。

「地震」について考えてみませんか。

万が一に備える・家族の安心を守る、耐震性能のはなし

いつ、どこで起きるか分からない「地震」

富山県は地震が少ない地域です。そして地震が発生したとしても比較的被害が少なく大変な体験をしていないためか、地震の記憶もあまりないのかと思います。そして熊本県も富山県と同様地震の少ない地域でした。2016年(平成28年)4月14日に熊本地震が発生、しかも震度7の巨大な衝撃が2回も襲いました。

地震により以下の被害が発生しました。

- 土砂災害発生、死傷者が出ました

- 住宅の倒壊、死傷者が出ました

- 電力停止

- ガス停止

- 水道停止、断水

- 下水道停止

- 道路封鎖

- 交通機関停止

- 避難所の開設、避難者数196,000人を超える(私の住む旧大沢野町の人口は20,000人余り、その約10倍の人が避難を余儀なくされた)

等々、甚大な被害が起こりました。

富山県に被害を及ぼした主な地震一覧表

| 発生西暦 | 発生和歴 | 地震の名称 (地域) | 地震の名称 (地域) | 液状化履歴 | 最大震度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 863年7月10日 | 貞観5年 | (越中・越後) | 山崩れ、住宅破損、圧死者多数 | 記録なし | 不明 |

| 1586年1月18日 | 天正13年 | 天正地震 (畿内・東海・東山・北陸) | 高岡市南西部の木船城が崩壊、压死者多数 | 記録なし | 5 |

| 1858年4月9日 | 安政5年 | 飛越地震 (飛騨・越中・加賀・越前) | 常願寺川の上流が堰き止められ、後に決壊して、死者140名、家屋倒壊及び流出 1,612棟、大山町で山崩れにより死者36名。 | 履歴あり | 6 |

| 1891年10月28日 | 明治24年 | 濃尾地震 | 越中で家屋全壊2棟 | 記録なし | 4 |

| 1930年10月17日 | 昭和5年 | (大聖寺付近) | 高岡市で死者1名 | 記録なし | 5 |

| 1933年9月21日 | 昭和8年 | (能登半島) | 負傷者2名 | 記録なし | 4 |

| 2007年3月25日 | 平成19年 | 平成19年能登半島地震 | 負傷者13名 | 履歴あり | 5弱 |

| 2007年7月16日 | 平成19年 | 平成19年新潟県中越沖地震 | 負傷者1名 | 記録なし | 3 |

| 2024年1月1日 | 令和6年 | 令和6年度能登半島地震 | 死者241名 | 液状化あり | 7 |

地震が発生した後、どこに住むか

家が倒壊してしまった場合、運良く怪我を免れたとしても、避難所へ行かざるを得ないでしょう。しかし、避難所に人数制限がないか、食料が十分にあるか、ペットを連れて行けるか、などといった不安は尽きません。車があれば車中泊することも考えられますが、避難所には必ずしも備蓄があるとは限らず、行政の支援もすぐには届きません。そのため、防災グッズを詰めた非常持ち出し袋を常に準備し、支援が届くまで自分で備えておくことが重要です。

災害が落ち着いてきたら、住まいのことを考える必要があります。元の家に戻れるのか、親戚や友人の家にお世話になるのか、仮設住宅や賃貸、新築などの選択肢を検討することになるでしょう。しかし、いずれにしても倒壊した家には住むことができません。

地震後の金銭的な負担

倒壊した家のローンが残っている場合、新たに新築や修理をするためには別のローンが必要となり、二重のローンが家計を圧迫します。地震保険に加入していれば、保険金で新築を検討できる可能性がありますが、住居が確保できるまでには数年の時間と大きな労力が必要です。それでも、住む場所が確保できるだけまだ恵まれた状況といえるでしょう。

修理を選択した場合、被害が集中している地域では建築業者や職人の不足により、すぐに修理ができないケースが多く、2年経っても修理が終わっていない家も見られます。

一方、家が無事であれば、ライフラインが一時的に止まっても、平時からの備えがあれば数日間は「自宅」でしのげます。そして、災害後にライフラインが復旧すれば、住居の心配をせずに、自宅で生活を続けることが可能です。

地震被害を軽微にするためには、耐震等級3が有効

耐震性能には国が定めた等級があり、耐震等級3は消防署や警察署など、防災の拠点となる建物の耐震性に匹敵します。

地震力に対して

倒壊・崩壊しない程度

なる建物の耐震性に匹敵

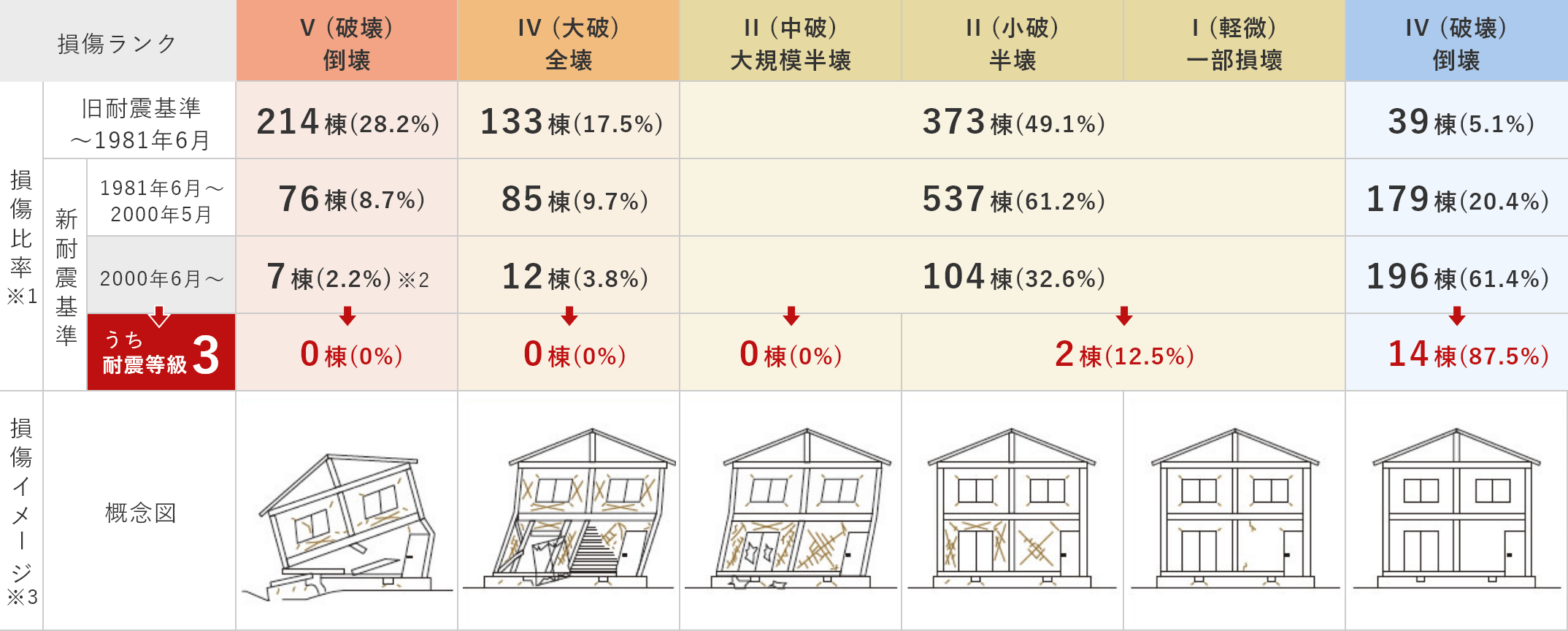

「くまもと型住宅生産者連合会」が、熊本地震における木造住宅の建築時期別の損傷比率を調査した表をご紹介します。耐震等級3の家では、無被害率が87.5%と高く、無被害または軽微な被害で済むことが多かったため、安全に住み続けられる可能性が高いと考えられます。

熊本地震における木造住宅の建築時期別の損傷比率 (建築学会によって実施された益城町中心部における悉皆調査より)

1. 出典:国の熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書より

2. 7棟のうち3棟は接合部仕様が不十分であり、1棟は敷地の崩壊、 基礎の傾斜等が確認された。

3. 参考資料: ヤマベの木構造著者: 山辺 豊彦

この映像では、耐震性能を0.5~2.0の数値で示しており、1.0が耐震等級1(法令上義務づけられている性能)、1.5が耐震等級3に相当します。

このシミュレーション結果では、地震波に耐えたのは耐震等級3(1.5以上)の住宅だけでした。

この映像を見ていただければ、耐震等級3の家の優れた耐震性能が一目瞭然です。

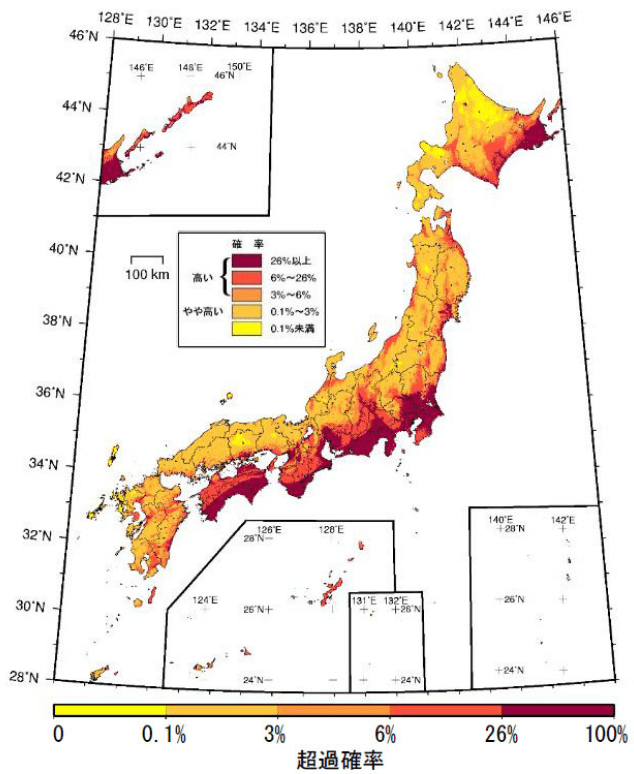

南海トラフ地震に備えて

南海トラフ地震の発生確率が高まる中で、私たちの住む地域でも大きな影響が懸念されています。確かに、富山県は日本海側に位置しており、直接的な被害リスクは低いと言われることもあります。しかし、自然災害に「絶対安全」はありません。地震そのものの揺れだけでなく、周辺地域の被害による物流の混乱やインフラの影響、さらには避難生活が必要となる可能性も考えられます。

だからこそ、日頃から万が一の事態に備えることが大切です。家族で防災について話し合い、避難経路や集合場所を確認すること、非常食や水、薬などの備蓄を整えること、そして地域の防災情報に常に目を向けることが、安心への第一歩になります。いざというときに慌てないためにも、日常から少しずつ防災意識を高めていきましょう。準備をしておくことは、家族や大切な人を守るための最善の行動です。

住み続けることができる、安心・安全な家を作りたい。

法令上、一般の住宅には耐震等級3までの性能は義務化されていませんが、過去の地震調査に基づき、小椋建築では家族の安全を守るためには耐震等級3が必須と考えています。

しかし、耐震等級3の家を提供する業者とそうでない業者がいるため、確認が必要です。

大手ハウスメーカーでもすべてが耐震等級3の家を建てているわけではないので、注意が必要です。

また、「耐震等級3」の中には二種類の評価方法があります。一つは壁量を基にした簡易的な計算(壁量計算)、もう一つは建物の部材(柱や梁、壁)の強度や耐負荷を緻密に計算する方法(許容応力度計算)です。

佐藤実さんが主宰する「構造塾」

構造は、断熱と同じく奥深い知識が必要な分野です。建物の大きさや外形、間取り、階数などの条件によって、基礎や木軸架構は変化します。

その知見を深めるため、塾長・佐藤実さんが主宰する「構造塾」で構造に関するノウハウを学び、より良い家づくりに取り組んでいます。

この知見を基に小椋建築では、より正確に耐震性能を設計できる「許容応力度計算」を用い、耐震等級3の家を建てています。

耐震等級3の基礎コンクリートと構造材(土台・柱・梁)

柱:杉無垢材12cm×12cm

梁:米松無垢材12cm巾

いずれの木材も無垢材を主に使用。一部集成材が入る場合もあります。

Contact

昭和21年の創業以来、多くの住宅建築を手がけてきました。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。